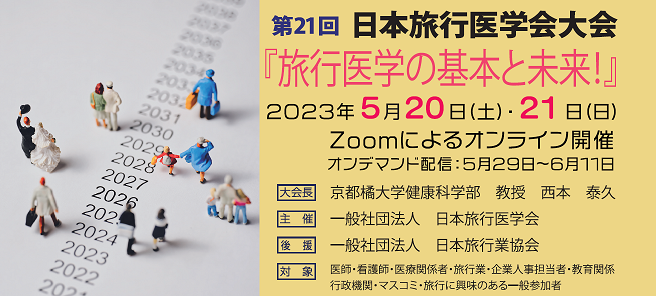

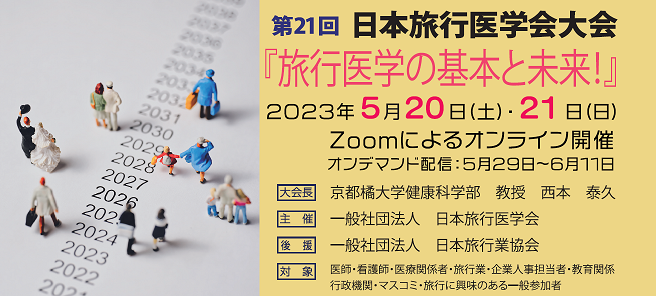

| ●開催日時 | : | 2023年5月20日(土)21日(日)*オンライン開催 |

|---|---|---|

| ●場所 | : |  第21回日本旅行医学会大会 特設サイト(参加申し込みページ) 会場:カンファレンスパーク(昨年と同様) 方式:Zoom Webinar *会期後のオンデマンド配信あり(5/29~6/11) |

| ●概要 | : | 大会テーマ:『旅行医学の基本と未来!』 大会長:京都橘大学健康科学部 教授 西本 泰久 後 援:一般社団法人 日本旅行業協会 主 催:一般社団法人 日本旅行医学会 (〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-11-6 第二シャトウ千宗202号) TEL 03-5411-2144 FAX 03-3403-5861 |

| ●プログラム (2023/05/20) |

: |

□開会あいさつ□ □大会長講演□ ◆『応急手当の普及は迷信との戦い』[4単位] 京都橘大学健康科学部 教授 西本 泰久 講演要旨:心肺蘇生についてでは、倒れた人にさわってはいけない等の誤った迷信があります。また、AEDの使用でも、心臓の動いている人に誤ってショックをしてしまったらいけないなど迷信が多くあります。また、オートショックAEDについても紹介します。ファーストエイド(応急手当)でも多くの迷信があります。これらを含め、新型コロナウイルスへの対策などについてもお話しします。応急手当の普及は迷信との戦いなのです。 □旅行医学のトピックス1□ ◆『高齢者の旅行医学―活力ある超高齢社会を目指す中で』[3単位] 東京医科大学 名誉教授 岩本 俊彦 講演要旨:わが国の高齢者に若返り現象がみられていることを前大会で報告した。そして、喫緊の課題として2025年問題、人生ラスト10年問題などが挙げられている一方で、健康寿命の延伸、活力ある超高齢社会が老年医学の領域でも追求されている。この点で高齢者の旅行もまた、健康寿命の延伸、活力ある超高齢社会の実現に大きく寄与するものと期待される。ポストコロナの時代を見据え、高齢者の特徴を知っておくことが旅行戦略に役立つはずである。 ◆『子どもの旅行医学』[3単位] 東海大学医学部 客員教授 山口 公一 講演要旨:好奇心あふれる子どもにとって旅行はとても楽しいものですが、大人に比べていろいろな意味で体力がなく、心疾患や呼吸器疾患などの持病があるとさらに不安は増加します。したがって安全で安心な旅行のためにはきめ細かい様々な準備が必要となり、旅行中もちょっとしたことで急変しやすいので迅速で的確な対応が求められます。予防接種やアレルギーの確認も重要で、基本は無理をせずゆとりのある旅行をすることだと思います。 □昼休み デジタルポスター展示□ □旅行医学のトピックス2□ ◆『ダイビングでの旅行医学』[3単位] 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 救命救急科部長 高気圧酸素治療室室長 医療安全管理室室長 鈴木 信哉 講演要旨:旅先でダイビングを楽しむ上での留意点として、●健康管理では、注意すべき疾患、ダイバー・メディカルチェックシート、最低限の体力、●旅行計画では、航空機搭乗制限、山登りなどの活動・運動、●障害予防では、飲酒、睡眠、水分摂取、一日のダイビング本数、●潜水障害発生時の対処では、高濃度酸素マスクの使用、再圧治療が可能な医療施設、救急搬送制限、緊急ホットラインの利用、事故者情報の伝達などについて話します。 ◆『旅行医学での高山病対策(高地旅行者の安全のために)』[3単位] クリニックやなぎさわ 院長 柳澤 紘 講演要旨:「高山病にかかるのは仕方ありません。しかし、死んではいけません。」 高地旅行者にとって高山病の予防対策は大切です。高地旅行用備え薬の処方例など、私の経験をまじえてお話ししたい。 ・高山病予防 ・便利な道具立て ・簡便で良質な医薬品の用意 ・用意する医薬品の例 ・体調を整える漢方処方 ・指示書(薬の使用説明書)による安全管理 ・トレッキングでの実際の紹介 □海外招待講演□ ◆『旅行医学の誕生』(仮)[3単位] Dr. Walter Pasini ◆『REGA(スイスの医療搬送)』[3単位] 元REGA(レガ)スイス エアーアンビュランス 小型ジェット機医療搬送チーム主席医師 Dr. Olivier Seiler ※演題、講演者は決定次第随時更新いたします。 |

| ●プログラム (2023/05/21) |

: |

□旅行医学のトピックス3□ ◆『時差ぼけの科学』[3単位] 睡眠評価研究機構 代表 白川 修一郎 講演要旨:時差ぼけは、時差の急激な変化により、現地の生活時刻と人間の体内時計が非同期となり概日リズムが乱れ、複数存在する生体リズムの内的脱同調により生じる生理現象である。睡眠障害に、日中機能の障害、全身倦怠感や身体的症状(例えば胃腸障害等の自律神経症状)が旅行後1~2日以内に随伴する。これまでに報告されたエビデンスに基づいて、時差ぼけの原因と状況に応じた対策について講義する。 ◆『飛行機の中の旅行医学』[4単位] 京都橘大学健康科学部 教授 西本 泰久 講演要旨:航空機内は0.8気圧、湿度0%である。密室空間での移動となるため、フライト中に重症化あるいは死亡する可能性の高い人、感染症を伝染させる可能性の高い人、危害や多大な迷惑をかける可能性のある人は、搭乗不可となる。疾患の状態により搭乗制限があるため注意を要する。航空会社の診断書(MEDIF)を提出することで搭乗可能となることもある。ロングフライト血栓症は時に心停止もある重症疾患であり、足の運動、水分補給などで予防する。航空機内には様々な医療器具や薬剤が搭載されている。 ◆『旅行者下痢症 ~旅行者下痢症対応の実際と注意点~』[4単位] 浜松医療センター 感染症内科 部長 田島 靖久 講演要旨:世界の保健衛生が改善し、減少傾向となった現代でさえ、旅行者下痢症は、世界的な問題だ。旅行者下痢症は、依然として頻繁に発生し時間と機会の損失、日程の変更、海外での医療行為、入院など多くの悪影響を及ぼしている。 旅行者下痢症にどのように対応をしていくべきかという問題に、ガイドラインを紐解きながら解説させて頂く。また、旅行者下痢症を第一線で担っている医師から具体的な症を例提示し、注意点も共有させて頂く。 □昼休み デジタルポスター展示□ デジタルポスターの閲覧が可能です。 昼休み以外の時間にもご覧いただけます。 □旅行医学のトピックス4□ ◆『車いすでのアメリカ大学留学とスポーツ観戦』[3単位] 順天堂大学医学部・スポーツ健康科学部 非常勤講師 雪下 岳彦 講演要旨:医学生の時にラグビーの事故で頚髄損傷となり車いす生活を送る私が、研修医を修了後にアメリカの大学へ留学した際の体験談。アメリカの大学には障害を持つ学生をサポートする部署が必ずあり、留学先のハワイ大学マノア校はサポートが特に手厚かった。その後、サンディエゴ州立大学大学院に進学。サンディエゴではメジャーリーグやアメフトなどスポーツ観戦にも行ったので、スタジアムのバリアフリーについても紹介する。 ◆『What it takes to internationalize your hospital~外国人診療の「穴」を埋める~』[3単位] NTT東日本 関東病院 国際診療科 部長 佐々江 龍一郎 講演要旨:今回は英国GPの私がNTT東日本関東病院で国際診療科を立ち上げた経験から、こうした課題を共有したい。日本ではコロナとの共存が進み、外国人患者の急増が始まっている。一方国内では急速な少子高齢化が進み、長期的な視点からも外国人労働者、特に高度人材を確保することは大国として残るための道であろう。そうした状況下の中、今後外国人患者が医療を安心、安全に受診できるような医療環境の構築が望ましい。では病院・クリニックとして増える外国人診療にどう対応していけば良いのか考察したい。 □特別講演□ ◆『安らかな死とは何か(世界の安楽死現場を訪ねて)』[4単位] ジャーナリスト 宮下 洋一 講演要旨:昨今、「安楽死」という言葉をよく耳にするようになった。日本では違法行為だが、欧米では容認する国々が増えている。人間にとって、それは本当に必要なことなのか。なぜ、安楽死を求める動きが高まっているのか。世界6カ国を訪問し、医療行為で死期を早めた高齢者や難病患者らの最期に立ち会った。先進諸国で起きている数々の事例を振り返りながら、今後の日本の行方について考える。 ※演題、講演者は決定次第随時更新いたします。 ―――――――――――――――――――― ●参加申込方法 ―――――――――――――――――――― 第21回日本旅行医学会大会 特設サイト(参加申し込みページ) *昨年ご登録済みの方は、カンファレンスパークへログインをし、登録の個人情報(メールアドレスなど)が最新かどうか必ずご確認ください。 →カンファレンスパーク ログインページ ―――――――――――――――――――― ◇デジタルポスター発表募集について ―――――――――――――――――――― デジタルポスター応募要項はこちら 応募用紙(Word)はこちら 応募用紙【作成例】はこちら ―――――――――――――――――――― ◇認定単位について(23/5/6更新) ―――――――――――――――――――― 【会期中(5/20-21)の場合】 ①講演視聴(Zoomより自動でログを取得します)+②期限内の大会アンケート送信 上記2項目が確認できた場合、単位を付与いたします。 *基本的に、Zoom Webinarご参加(登録)時のメールアドレス・ご氏名にて視聴記録を取ります。 複数の方が同じ場所で同じ講演をご視聴になる場合でも、個人ごとに、それぞれ別の端末からカンファレンスパークにログインのうえ視聴をお願いいたします。 *Zoom参加時のお名前またはメールアドレスがカンファレンス・パーク登録名と一致しない場合は、視聴確認が取れず単位付与ができない場合がございますので、ご注意ください。 <単位付与について> *会員の方:「会員マイページ」に取得単位の記載をします。 *非会員、法人会員で認定をお持ちでない方:単位証明書を発行しますので、お申し出ください。 *会員への単位付与の目安は、アンケート送信後2週間程度です。 <アンケートについて> *大会アンケートURLは、カンファレンス・パーク>学会からのお知らせに掲載します。 回答可能な期間以外は、回答ができない設定になっております。 *土曜日、日曜日でそれぞれ異なるアンケートです。回答期限は、各開催日の翌日正午までです。 *おひとり様、各日1回のみの回答送信をお願いいたします。 【オンデマンド期間の場合】 ①講演視聴(カンファレンスパークより自動でログを取得します)+②期限内の大会アンケート送信 上記2項目が確認できた場合、単位を付与いたします。 <単位付与について> *会員の方:「会員マイページ」に取得単位の記載をします。 *非会員、法人会員で認定をお持ちでない方:単位証明書を発行しますので、お申し出ください。 *単位付与の目安は、5/21もしくはオンデマンド期間終了後2週間程度です。 <アンケートについて> *アンケート送信期限は、オンデマンド配信終了日の6/11(日)です。 *大会アンケートURLは、カンファレンス・パーク>学会からのお知らせに掲載します。 回答可能な期間以外は、回答ができない設定になっております。 *会期中にアンケートをお答えいただいている場合、その項目は飛ばしてご回答ください。  ◆大会チラシ ダウンロード◆ |

| ●参加費 | : | 医師:12,000円(2日間)・その他 医師以外:6,000円(2日間) |